要準確把握南昌瓷板畫在陶瓷美術史上的地位,客觀定位南昌瓷板畫的藝術價值,就應該將南昌瓷板畫放在近代以來中國陶瓷美術的大發展背景下來進行審視和評價。

一、淺絳彩瓷畫的出現

在清代后期景德鎮陶瓷美術的發展進程中,淺絳彩瓷畫的出現是一個特別的事件。“淺絳”一詞原是借用了中國畫的概念。中國畫中的“淺絳畫”是指以水墨勾畫輪廓并略加皴擦,再以淡赭等加以渲染而成的山水畫。在淺絳山水中,筆墨為畫面狀物構形的基礎,墨色足后,略施淡彩,畫面色調單純統一,誠少濃淡和輕重的變化,而其色多施于山石之上。

汪友棠淺絳山水紋盤

淺絳彩瓷借鑒了這種描繪山水的風格,運用晚清至民國初流行的一種以濃淡相間的黑色釉上彩料,在瓷胎上繪出花紋,再染以淡赭和水綠、草綠、淡藍及紫色等色彩,用低溫燒成。色調淡雅柔和,很好地傳達了淺絳山水的藝術效果。

在淺絳彩興起之前,瓷器裝飾繪畫有著較復雜的程序,一般為多道工序工人分工合作的產物,淺絳彩的出現改變了這一狀況,從圖稿設計、勾畫到渲染都由一人完成,故能比較自由地表達畫者的風格與個性,成為文化素養較高的藝人得心應手之作。這在瓷器裝飾繪畫發展進程中具有獨特的意義。

正是在這一時期,一些文人畫家由于各種原因來到景德鎮,介入新的釉上彩繪的試驗。咸豐至光緒年間,以程門等為代表的皖南新安派畫家介入景德鎮瓷藝界,把文人畫的藝術風格、審美趣味和藝術技法應用于陶瓷繪畫,這股創作力量的介入,提高了淺絳彩瓷畫的藝術水準,使瓷繪藝術得以拋開御窯陳陳相因的華美風格,能夠自由地抒發繪瓷者的靈性,釋放瓷繪藝術的創造力,給淺絳彩帶來一種前所未有的空靈和文雅。

晚清景德鎮粉彩瓷風格趨于精工、富麗,仿古之風盛行,裝飾性的工藝炫耀成為瓷畫工匠的普遍追求,這就無可避免地造成此期瓷藝上的陳陳相因和藝人們創造力的衰退。淺絳彩瓷畫的出現,給景德鎮瓷藝界帶來了全新的藝術沖擊,淺絳彩的成功也吸引了更多的文人畫家涉身瓷畫創作。

由于淺絳彩瓷在創造上的個人性,使之能夠更好地表達畫家的意趣,特別適合文人雅士的欣賞品味。這一點從當時的一些題跋上可以清晰地感受到。如剛剛赴任饒州知府的王鳳池在淺絳彩畫家金品卿繪制的瓷板畫《茂林修竹》。上題款:

“此黟山品卿居士以珠山瓷箋寫寄吾宗,……覺筆墨間亦含惠風和暢之致。……見而動幽情,書此訂再暢敘。”所謂“墨間亦含惠風和暢之致”“余見而動幽情”等語,表達了文人之間因書畫而溝通達成內在趣味上的共鳴和彼此之間在文化上的高度認同,而“瓷箋”二字更是極其準確地表達了淺絳瓷器的藝術格調:以瓷為箋,抒寫靈性。

隨著淺絳彩瓷的出現,陶瓷美術開始有意識地脫離器形的束縛,陶瓷美術由此獲得了巨大的發展空間。一些文人畫家選擇白胎瓷板當作畫紙進行描繪。即便是在瓷器。上繪畫,為了方便操作,瓷器的器形也傾向于比較簡單和平直的造型。

作為一個不同于瓷繪師身份的文人畫家群體,他們使社會普遍接受了一種新的藝術觀念:陶瓷美術可以不依附于瓷器而具有自身的價值和意義。

但是,淺絳彩瓷畫在引起文人雅士極大興趣的同時,并不能滿足普通公眾的一般趣味。瓷器生產畢竟是商業行為,與文人書畫創作有著很大的不同,商品生產總是要迎合社會大眾的審美口味和時尚要求,而文人派瓷畫家的注意力多在畫瓷上,卻忽略了畫與瓷的有機結合。在看慣了淺絳彩瓷之后,不再感覺新鮮的普通公眾覺得淺絳彩未免過于清淡、單調,轉而尋找具有更為華美裝飾的瓷器。淺絳彩衰落的另--原因是由于其自身藝術水準的下降。當時有很多藝術水準不高的瓷繪者也加入淺絳彩的繪制,陳陳相因的勾勒,粗率失真的模仿,大大降低了淺絳彩的藝術品位。另外,在技術層面的不足也大大降低了人們對淺絳彩瓷的熱情:由于淺絳釉彩較薄且極易磨損,容易脫彩,無法滿足較長時間的收藏需要,所以淺絳彩瓷在民國初年就不再流行。

二、新粉彩的出現

如果說清末的文人畫師以淺洚彩開創了文人瓷畫的先河,那么民初的景德鎮瓷繪藝人們則以新粉彩的形式將中國傳統瓷畫演繹到更為完善的境界。

以“珠山八友”為代表的新粉彩瓷繪的出現,開辟了陶瓷美術的新天地。有人說,“珠山八友”的成功是將文人畫的風格引入陶瓷繪畫領域的結果,并以“珠山八友”詩書畫印四位一體的書卷氣作為“珠山八友”瓷畫藝術最具有創新意義的審美特征。其實,“珠山八友”的成功之處并不限于此。

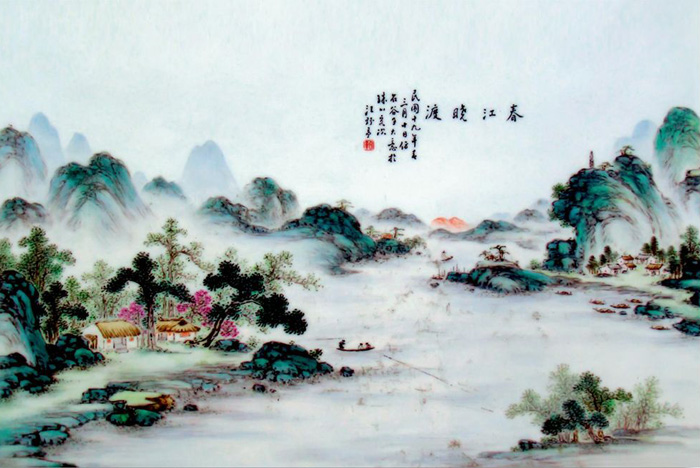

民國汪野亭粉彩《春江曉渡圖》瓷板

相較于前代瓷畫家而言,“珠山八友”的成功之處在于其對主流的和民間的、中國的和異域的各種藝術風格和技法的全面、務實的吸收和融會貫通。

新粉彩所使用的彩料更有利于在白色瓷胎。上表現出光鮮感,并且保存更加持久。從繪畫內容上看,新粉彩更加豐富,它不僅表現出傳統文人的書齋情懷,而且對現實生活的新內容也有所反映,也更加符合新時代普遍的審美趨勢,因此新粉彩取代淺絳彩,便是順理成章的事情了。

為了適應外銷瓷的需要,景德鎮瓷繪藝人在技法。上對西方美術風格早就有所接受,但在繪制中,這種影響仍是有限的,特別是在內銷瓷上,仍堅持著中國傳統繪畫的圖式風格,以全面移植中國畫為追求目標。

但是,在民國初期新的文化背景下,景德鎮瓷繪藝術發生了深刻的變化。瓷繪藝人不再拒絕對西方美術的借鑒和接受,比如在“珠山八友”的瓷繪作品中,就出現了一些明顯與傳統繪畫風格有別的表現形式。其中最為典型的,就是王琦畫中人物面部的描繪方式,接受了西方人像的光影效果,人物面部出現了對陰影的表現。

在20世紀20年代成名的瓷繪藝術家中,王琦的瓷繪藝術經歷和作品都獨具特色,從最初的捏面人到繪制瓷像,直到以粉彩瓷繪人物畫為最終的事業,他的一生和人物瓷繪形象結下了不解之緣。就他的作品特征來說,是“中西結合”的產物。

“詩書畫印”兼具的文人畫特征和“彩五官肉色,分面部陰陽”的西畫技法共存,是他區別于其他瓷繪藝人的典型特征。在清末民初的政治和西畫傳入的背景下,王琦的瓷繪藝術作品呈現出“雅俗共賞”的文化內涵。究其淵源,是傳統文人畫風、海派新文人畫風的“文雅”和西方寫實畫風以及民間工藝畫風的“通俗”兼收并蓄的結果。

事實上,景德鎮陶瓷美術在這一時期以包容的姿態,呈現出多樣的藝術風格,并不是偶然的。此時,在中國一些得風氣之先的城市,早已進行著開放的藝術探索。景德鎮陶瓷美術家受到這些城市文化思潮與藝術創作的影響,體現出中國傳統藝術在西方文化影響下主動的應對與變化。

如果說,淺絳彩瓷在形式上確立了陶瓷美術的獨立審美意義,那么,新粉彩瓷繪,就啟示了陶瓷美術多樣化發展的可能性。

與淺絳彩瓷畫家程門等人不同,“珠山八友”大都具有民間畫工的經歷,使他們的藝術之根,深植在傳統瓷藝的土壤中。這種經歷,是“珠山八友”吸收其他藝術養料的基礎。

“珠山八友”畫家諳熟傳統粉彩技藝,這種對于粉彩技藝的充分了解,保證了這一流派在繪畫風格上的探索總是伴隨著陶瓷繪畫工藝的革新,如王大凡的“落地粉彩”、劉雨岑的“水點桃花”等工藝技法的創新都是適應其繪畫風格。上探索的結果。從陶瓷工藝與陶瓷美術之間的關系來看,工藝上的不斷進步,無疑是陶瓷美術發展的前提條件。而陶瓷藝術家們對于新的繪畫風格的吸收,也是推進陶瓷彩料工藝發展的重要動力——新的繪畫風格在陶瓷上的表現,總是要求陶瓷工藝上的創新以適應繪畫的需要。因此,從某種意義。上說,正是陶瓷畫家們對新的繪畫風格的嘗試,推動了陶瓷彩料工藝的不斷創新和發展。

徐仲南粉彩花鳥瓷板

從身份上看,“珠山八友”的構成既有民間畫工、手藝人(王大凡、徐仲南、何許人為紅店學徒出身,王琦為捏面人的手藝人),也有文人、知識分子,這種構成正體現了清末畫壇的復雜局面。光緒三十一年(1905)科舉制的廢止使存在數千年的士大夫階層徹底地趨向分化解體,而在這之前,職業畫家就以不同于傳統的文人畫家也不同于民間畫工的身份成為中國畫壇的主流力量。

“珠山八友”正是一個職業畫家群體,面對陶瓷藝術市場的競爭和壓力,他們的藝術探索有著更為務實的態度,他們的一切創新和借鑒,都不脫離“雅俗共賞”這個原則,而藝術上的精益求精又使他們的陶瓷畫創作沒有文人雅士游戲筆墨的隨意和粗率。

“珠山八友”非常注重對傳統中國畫豐富的流派風格和技法的全面借鑒和吸收。文人畫傳統當然是“珠山八友”藝術繼承的主要方面,他們對文人畫傳統有著非常認真的學習,包括對文人畫注重文學修養和書法功底等方面的持之以恒的努力。在他們的作品中,處處可以發現文人畫風格的深刻影響。

但“珠山八友”決不自我局限,并不以文人畫為唯一學習目標。在他們的一些作品中,可以明顯發現“院體畫”的特點,如程意亭的鳥獸花卉,結構嚴謹,毛羽逼真,深得宋代院體畫的神韻。

在繼承學習中國畫傳統的基礎上,從陶瓷彩繪藝術的傳統出發,“珠山八友”廣泛繼承和吸收各種能夠豐富自己畫筆的藝術技法與風格,包括普遍地在人物瓷像中吸收西方繪畫的光影技法,將西洋畫人物體面結構和光影技法與中國傳統,人物畫的線描和衣紋相融合,形成被稱為“西法頭子”的獨特的人物畫風格(如王琦);在山水畫題材中借鑒西方風景畫的固定視角和焦點透視(如鄧碧珊)等。

“珠山八友”在藝術上對西洋畫法的自覺吸收,無疑從另一側面反映了在文人畫傳統衰落的年代,藝術探索和借鑒的廣泛性和多樣性。民間美術的巨大的包容力,使這種借鑒并非什么困難的抉擇。

總之,“珠山八友”在充分把握了傳統的粉彩技藝的基礎上,將文人畫的風格特征、民間美術的傳統技法、西方繪畫的光影手段乃至東洋繪畫的一些特點都融入陶瓷美術之中,注重造型,注重寫生,廣收博采,大膽拓展,形成了自己特有的藝術面貌。這種結合不是生硬的,而是能夠最大努力地加以融會貫通,充分體現了民間美術與文人畫精神再度融合后產生的強大的生命活力和創造力。

較之淺絳彩,新粉彩料繪瓷要繁雜得多,從藝術創造的角度來說,以新粉彩代替淺絳彩似乎是一種退步,因為一個新粉彩畫家必須經過較長時間的學習,才能夠掌握新粉彩的繪畫技巧。但是,新粉彩依然繼承了淺絳彩的精神一對陶瓷美術獨立審美品格的追求。而且,正是由于新彩繪瓷較為復雜的繪制技法,形成了新彩瓷更為豐富、細膩的表現能力。而表現力上的潛能,正是瓷板畫得以在當代繼續發展的基礎。

如果說淺絳彩和“珠山八友”等的新粉彩實現了對中國傳統繪畫的全面移植,那么,南昌瓷板畫則進行了對瓷繪藝術更豐富的藝術表現力的挖掘,實現了對西方畫種的移植,完成了中西合壁的藝術創新。

三、新彩在瓷板畫上的應用

南昌瓷板畫的興起,與“洋彩”(新中國成立后稱為“新彩”)的引進有著十分密切的關系。這里的所謂洋彩,是指所用的色料和表現技法都由外國輸入的一種瓷繪,畫面描繪的紋樣也受西洋畫影響。洋彩何時傳入中國,還沒有確切的結論,但至少在清末民初已經出現于景德鎮。當時西方瓷器彩繪技藝水平不高,受其影響,早期的洋彩瓷繪制粗糙,技術不高,只用于低檔日用瓷器,因此影響不大。而此時新粉彩正如日中天,受中國傳統繪畫風格影響的新粉彩瓷是景德鎮瓷繪的主流。

有證據表明,“珠山八友”等新粉彩瓷繪家已經采用洋彩繪制一些特殊效果的瓷畫。如“珠山八友”中的鄧碧珊、王琦等人在繪制瓷板肖像畫時,就使用了洋彩。但在新粉彩瓷的奪目光輝之下,洋彩并未在當時的景德鎮產生影響。隨著瓷板肖像畫在南昌等地的興起,洋彩首先在景德鎮外得到重視和廣泛使用。

正是洋彩的使用,使瓷板肖像畫獲得了不斷拓展其藝術表現的契機。這種彩料有兩大優勢:

一是洋彩在低溫烘燒中基本不會變色,也就是說瓷繪者在使用洋彩彩繪時就已經能夠看到燒成后的色彩效果,這給彩繪用色帶來不少方便。

二是洋彩色彩絕大多數可以相互調配,色彩種類比較齊全,能適應各種繪畫的要求,既可以畫成中國畫的效果也可以畫成油畫的效果。洋彩的這一特性使之在粉彩之外異軍突起。

新中國成立后,經過一系列的革新和研究,“洋彩”在景德鎮已經完全能夠自己生產,被稱之為“新彩”。景德鎮一批潛心探索的瓷畫藝術家將新彩與傳統陶瓷繪畫技法進行了融合,使新彩的藝術表現力得以不斷發揮,創制了面貌豐富多樣的新彩瓷畫作品。

與此同時,作為較早使用新彩獨立進行瓷畫創作的南昌瓷畫藝術家,也在自身不懈的探索之中,以瓷板肖像畫為主要領域,對新彩的表現力進行了挖掘,在充分發揮洋彩簡單、易操作特性的同時,在從黑白肖像畫到彩色肖像畫的創新中,在對西方古典油畫的移植中,大大地拓展了新彩的表現力,豐富了新彩的技法,走出了自己的道路,并在具有優勢的繪畫題材上創作出一系列經典作品。