清代朱琰所撰六卷本《陶說》,在古代日本的傳播與影響,有助于從形而上的精神與形而下的“瓷路”兩個層面深化人心與物性陶冶成器的認知與傳播。

一、書籍之路視域中的《陶說》

作為文明很重要的載體之一,書籍在東亞文化圈諸方面的交流與傳承中起到了不可忽視的紐帶作用。故較之東西文明之間的“絲綢之路”,有學者認為以“書籍之路”更得東亞的交流實質。

在東亞文化交流意義上講,“書籍之路”與“絲綢之路”見證了中日兩國之間深厚的交往印記,其中包括歷代陶瓷文獻在內的“陶書之路”同樣為中日書籍之路與陶瓷之路衍生出獨特的東亞交往新模式。作為兩國“陶書之路”交流的初端,《陶說》無疑在其中起到了“文化使者”的重要作用。《陶說》,為清代朱琰著,全書共分6卷。分別以“說今”、“說古”、“說明”、“說器”為題,以饒州窯(景德鎮窯)為重點,勾勒了古代陶瓷業發展各時期窯口不同器物的品類、特征與功用等內容,對研究中國陶瓷工藝的發展以及歷代陶瓷鑒定具有重要的文獻價值。

《陶說》初刻于乾隆三十九年(公元1774年),以后曾多次重刻,傳本較多。同時,作為陶瓷文化傳承的載體,《陶說》也被傳入一衣帶水的鄰國日本,通過梳理日本現有館藏可知,多種版本《陶說》傳入日本后既有重刻亦有譯本。

二、《陶說》與日本館藏文獻考論

1、京都大學附屬圖書館館藏的《陶說》。該版本隸屬于《龍威祕書》為其戊集《古今叢說拾遺三十四種》戊3~戊4共計二冊6卷。據版本信息為乾隆五十九年即1794年石門馬氏刻本。按:石門馬氏,即是清代學者馬駿良私人輯錄的叢書,收錄各種作品一百七十七種,共分為十集。

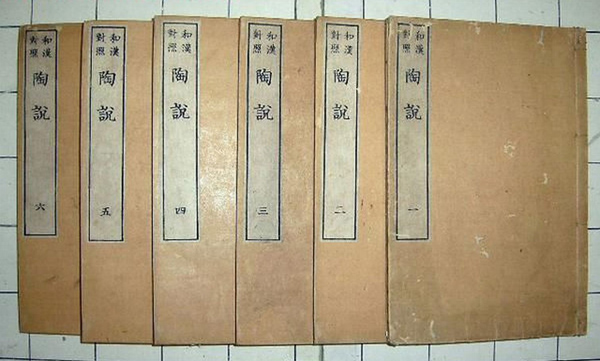

2、早稻田大學圖書館館藏《陶說》。該館藏同樣隸屬于《龍威秘書》。刊本《龍威祕書》(1~10集)共計十冊,原為津田左右吉舊蔵。集數完整且刊本眾多。有具體時間者為第二集大酉山房嘉慶元(1796)刊本(圖1)。

涵蓋有陶說的第五集雖無具體刊本信息,但從序文后有“石門馬俊良嵰山識男佩愉,佩忞全校”(圖2)可知,應當晚于1796年。

3、東京國立博物館館藏“鮑氏知不足齋”版《陶說》。該版本《陶說》為6卷,其中2、3卷合一冊,4、5卷合一冊,共計四冊。有乾隆39年,即1774年跋,印記有“聽雪庵清賞”“海眉”“東京國立博物館圖書之印”等,外盒里有昭和甲午石隱道人的識語。

按“知不足齋”,乃是中國清代藏書家鮑廷博的藏書室“雅號”。據鮑氏所藏善本刊刻《知不足齋叢書》至道光間共刻成30集,收書207種。此外,東京大學圖書館所藏《陶說》一冊六卷,嚴格意義上說是據《知不足齋從書》本的抄本,其依據推斷可以從同東京國立博物館尚館藏封面上的“金匱思慎堂藏版”字樣以及線裝帙入本亦有印記“聽雪庵清賞”。另“東京國立博物館圖書之印”有乾隆47年即1782的序。此本外盒內也有昭和29年石隱叟的識語。

“金匱思慎堂藏版”中的“金匱”為“無錫”古時舊稱,“思慎堂”為清代無錫的重要書坊。

以上二部《陶說》中的“聽雪庵清賞”印記,據目前查找資料所知,只有江戶時代中期的茶人石州流嘉順派二代谷村嘉順正勝以“聽雪庵”為號。從茶與陶的密切聯系來看:二代谷村正勝曾收藏過此兩部陶說的可能性較大。由于其具體生歿年不詳,不過從其父谷村三育歿年為寶歷3年(1754)及其師清水道簡的生卒年來看(1716~1783),其活動時期應當主要是十八世紀后半葉,至多至十九世紀初。由于目前研究條件所限,無法進一步根據文獻確認其詳細的內容差異。

4、同東京國立博物館藏線裝《翠瑯玕館叢書》中的《陶說》。左右雙邊,有界,小黑口,無魚尾,9行21字。封面內有“光緒十年甲申冬十二月羊城翠瑯玕館校刊”字樣。印記分別有“王秉恩”“常”“秉恩”“華陽王芑庈隨身書卷”“得歸茅屋”“太田書巢”“東京國立博物館圖書之印”。

由封面內信息可知,此本是1884年廣州翠瑯玕館校的版本,印記中“王秉恩”(1845~1928)為清末藏書家、書法家,華陽(今四川雙流)人,曾在廣州為官,并經張之洞推薦任廣雅書局提調,民國后寓居上海,此本當是在廣州為官時期所獲。

“常”之印,詳義不明,但由后“秉恩”印來看應該仍為王秉恩之印。“華陽王芑庈隨身書卷”中王芑庈無法準確斷定所屬,因為王秉恩及其子王文燾均無相關名號。雖然秉恩晚年多以古書、字畫、金石換米渡日,但是從“華陽王”的字樣來看,應該可以推斷此書仍然屬于王氏族人。后“得歸茅屋”的印主也無法確認,據“得歸茅屋”意義來看,很可能是引用杜甫旅居成都期間創作《茅屋為秋風所破歌》之典故,印主應該還是成都地區人,進而判斷依然可能是屬于國人所藏。

東京國立博物館《陶說》線裝寫本,在正文的頁面上有“秀文齋”字樣。遍查中日資料,找到“秀文齋”可能是指中國山東日照的印刷刻字的老字號“秀文齋”。據史料記載:“秀文齋起源于清康熙四十九年(1710年)其創始人董佩琳,出生于康熙八年(1670),例贈文林郎,創建秀文齋刻字業,由于農業興旺,延師課子,使其子董懷錄成材。董懷錄,字洛如,奎文閣典籍、例授文林郎、出任上海文富堂書局執行理事,負責刻版印刷“四大名著”,董懷錄寫字非常好,蠅頭小楷,雋秀工整,美麗端莊,受到當局的器重,后其子董家駟長成,在文富堂書局當學徒。董家駟,勤奮好學,在文富堂不久,刻字、印刷樣樣都掌握的嫻熟,在文富堂已是骨干”。

5、筑波大學圖書館館藏寫本《歷代磁器譜》(2冊)收錄的《陶說》。目前同樣受資料所限,其內容以及依據何種版本仍有待進一步考究。

6、早稻田大學圖書館藏的一部內有朱筆,有蟲損,印記為菩薩樓圖書記《陶說》。該版本由葛西質(又名葛西因是)所點校的上善堂刊本經攝陽(大坂)種玉堂重印,此本有文化三年(1806)的序。此本在多圖書館均有館藏。“上善堂”當是編修有《上善堂書目》的清代圖書館學家、藏書家孫從添(1692~1767)的藏書樓名。

上述東京國立博物館亦有葛西質的合裝寫本陶說俗譯稿,內有朱筆書入,但書寫者不明。葛西質字休文,號因是,生于大阪居于江戶,師從平沢旭山。林述齋,古注學派。著書有《通俗唐詩解》《老子輻注》。

三、結語

以上主要考察了《陶說》在日本東京國立博物館以及各知名大學的館藏文獻情況,從陶書之路的個案典籍可以管窺蠡測,自清末民國以來經歷歐風美雨的洗禮,日本不僅西望“西洋”,同樣也一直關注近鄰“中國”古老的瓷器燒造技藝與重視陶瓷文獻的刊、刻、抄、印、藏等事宜。“陶書之路”的例證,體現了日本不斷汲取中國陶瓷技術及陶瓷經典文獻以發展自身的重要方略。透過現存日本各大圖書館的《陶說》考究,比照中國國內相關的館藏文獻,其內容可以說基本涵蓋了現存的各個版本,從中不僅可以看到中日之間在陶瓷工藝上的交流,也可佐證日本陶瓷界廣泛涉獵并收藏中國陶瓷典籍的“日積月累”、“代際層累”的持之不渝精神,為中日文化交流史書寫了重要的篇章。這也是日本慣于拿來并消化吸收域外文明以充實自身、文以開化的表現。